Ein Gefühl als hätte man einen Knoten im Magen — Herzrasen und Hitzewallungen— ein Gefühl von Aufregung und Ängstigung — innere Bilder vom Misserfolg… es ist schrecklich diese Gefühle aushalten zu müssen, wenn sich Lampenfieber anbahnt. Um so schöner ist das Gefühl die herausfordernde Situation geschafft zu haben. Aber wie kommt man da hin: Wie kann man sich dem eigenen Lampenfieber stellen, ohne dass diese Gefühle überhand nehmen und so dass man den Adrenalin-Kick gleichzeitig für eine optimale Leistung nutzen kann?

Die eigenen Symptome kennenlernen und reflektieren

Beim Lampenfieber wirken Psyche und Körper eng zusammen: Das Sprechen vor Publikum wird als eine bedrohliche Situation empfunden. Das führt dazu, dass Stresshormone freigesetzt werden. Dadurch werden die typischen Symptome des Lampenfiebers ausgelöst. Diese Symptome lassen sich auf mentaler, emotionaler und körperlicher Ebene beobachten. Die Stärke und Ausprägung des Lampenfiebers hängt damit zusammen, wie stark einen die Situation ängstigt. Und das hängt natürlich mit der individuellen Wahrnehmung der Situation zusammen: Wie hoch empfinde ich die Anforderung? Wie schätze ich meine eigenen Fähigkeiten ein, um diese Anforderungen zu schaffen? Lampenfieber steht also mit Selbstvertrauen und dem Gefühl von Selbstwirksamkeit in Zusammenhang. Bei sehr schwierigen Erfahrungen sind die Symptome des Lampenfiebers meist stärker ausgeprägt.

Individuelle Bewältigungsstrategien entwickeln

Vor Publikum zu stehen ist eine sehr aufregende Situation. (Foto: Joshua Burkert)

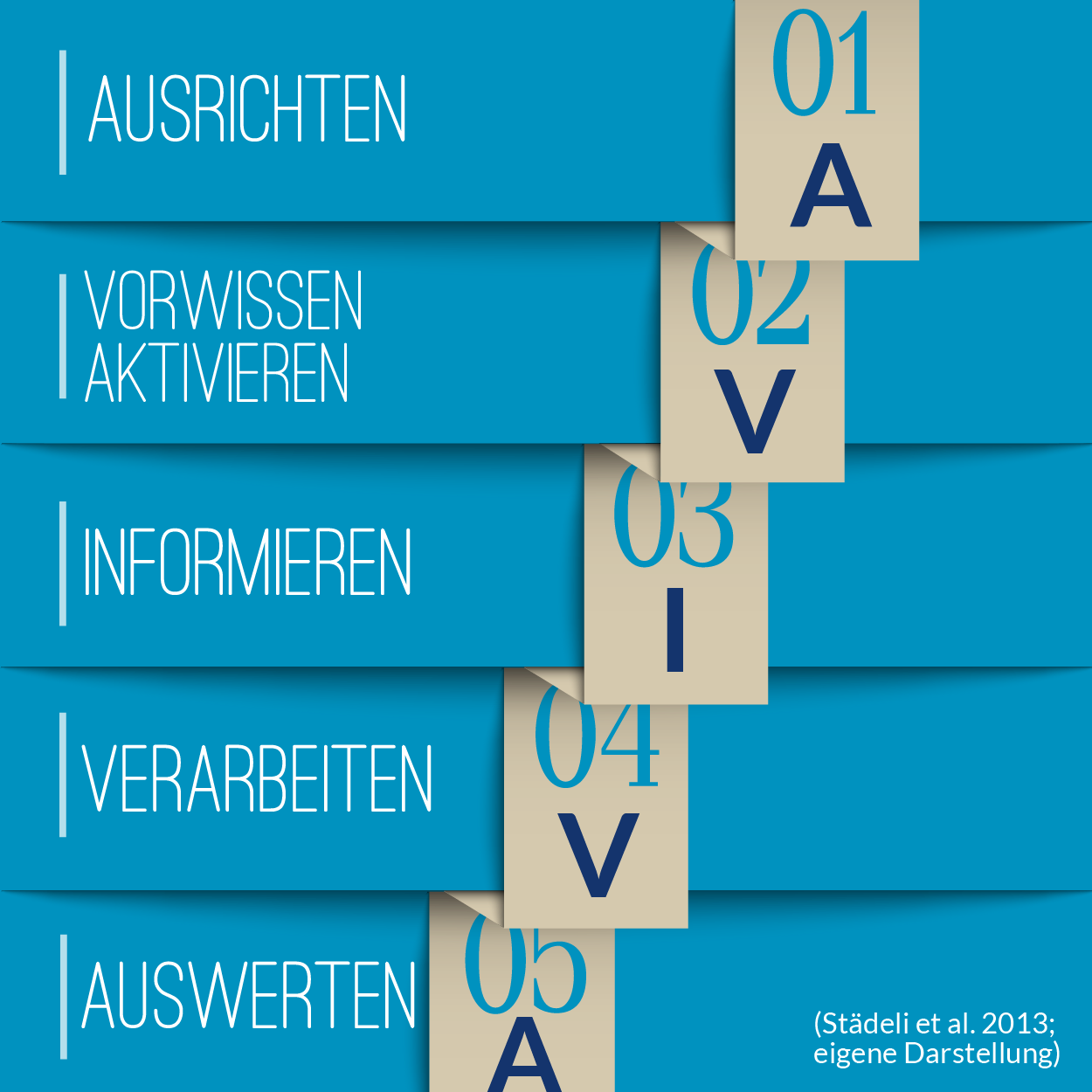

Lampenfieber kann durch individuell passende Bewältigungsstrategien reduziert werden. Dazu muss man die persönlich zutreffenden Ursachen und Symptome des Lampenfiebers berücksichtigen. Die Strategien für einen positiven Umgang mit Lampenfieber setzen auf den Ebenen an, auf denen sich auch die Symptome zeigen: auf der mental-emotionalen und der körperlich-physiologischen Ebene.

Zur Inspiration gebe ich hier ein paar Tipps, um einen positiven Umgang mit Lampenfieber zu finden. Folgende Schritte helfen Ihnen dabei:

Versuchen Sie die Außenbedingungen zu optimieren, so dass ein reibungsloser Ablauf garantiert ist. Das schafft Sicherheit und erhöht dadurch den Glauben an den Erfolg. Dazu gehört u.a. den Raum zu erkunden, bereits vor dem Vortrag Kontakt zum Publikum aufzunehmen (z.B. durch Small Talk) und das Funktionieren der Technik zu überprüfen.

Bauen Sie positive Affirmationen und Ruhebilder auf. Durch die veränderte innere Haltung kann ebenfalls Sicherheit geschaffen werden. Dazu kann z.B. die innere Vorstellung eines sicheren Ortes gehören. Es ist auch wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass man keine „Schuld“ am eigenen Lampenfieber trägt, dass übersteigerter Perfektionismus lähmt. Das Gelingen des Vortrags wird von der Ausdruckskraft und Mitteilung abhängen, nicht vom perfekten Ablauf.

Entspannungs, Bewegungs- und Atemübungen helfen Stresshormone sowie körperliche und emotionale Spannung abzubauen. Dafür ist jedoch einen langfristiges Üben notwendig um spürbare Erfolge zu erzielen. Es eigenen sich besonders Techniken wie z.B. Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, Yoga oder Alexandertechnik. Dabei helfen insbesondere ritualisierte Bewegungsfolgen und Übungen.

Das Gefühl optimaler Vorbereitung bringt Ruhe. Denn einer guten Vorbereitung darf man vertrauen. Und deshalb sollte man sich Übeerfolge durch Wiederholung sicher einprägen. Um Sicherheit zu schaffen hilft multimodales Üben. Das heißt, dass man immer verschiedene Ebenen und Gefühle beim Üben einbeziehen sollte: Versuchen Sie mit dem Körperausdruck, der Stimme und Dynamik sowie mit Sprache, Humor und Assoziationen zu spielen. Wenn trotz guter Vorbereitung doch noch etwas schief geht, dann kann man sich selbst beruhigen, dass es außerhalb der eigenen Verantwortung liegt.

Wollen Sie Ihr Lampenfieber in den Griff bekommen?

Das Ebook “Stark mit Lampenfieber!” bietet Ihnen kompakt das wichtigste Hintergrundwissen dazu, wie Sie zu einem förderlichen Umgang mit Ihrem Lampenfieber kommen. Denn für eine souveräne und starke Wirkung ist es wichtig, dass Sie verstehen, wie die ganz persönlichen Ursachen und Symptome des Lampenfieber zu Stande kommen und wie Sie diesen entgegenwirken können.

Zusammenfassung: Beim Lampenfieber wirken Psyche und Körper eng zusammen. Stresshormone führen dazu, dass sich die typischen Lampenfieber-Symptome auf mentaler, emotionaler und körperlicher Ebene zeigen. Individuelle Bewältigungsstrategien helfen dabei einen konstruktiven Umgang mit der Nervosität zu finden.

Hat Sie dieser Beitrag zum Nachdenken angeregt oder hat er Ihnen einen Impuls gegeben?

Dann können Sie hier meinen Blog abonnieren und auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich auch über Weiterempfehlungen, Likes und Verlinkungen. Herzlichen Dank.